整形外科

当院整形外科の特徴

金沢北部及び河北地区の中核病院として、周辺開業医の先生方と連携をとりながら整形外科疾患全般にわたって治療にあたっています。

整形外科では機能向上により患者さんの生活の質を高めることを目的としております。レントゲン、CT、MRI、関節エコーなどを用いた丁寧な検査を心がけ、患者さんひとり一人とよく相談し、納得した上で治療を進めています。また麻酔科専門医が常勤しており、緊急時の手術にも対応しています。

当院の特徴として、手術の前後に過ごす急性期病棟に加え、リハビリテーションを主に行う回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟が充実しています。当院のスタッフは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など多岐にわたり、総合的なケアを提供できるよう努めており、保存療法や手術後のリハビリテーションを安心して、しっかり行うことができます。

主な年間手術症例の内訳

新患者数は月約100人、外来患者数は月約1500人、1日平均入院患者数は約65人、年間手術件数は約450件です。

|

骨折手術 |

250例 |

|---|---|

|

人工股関節・骨頭手術 |

80例 |

|

人工膝関節手術・骨切り手術 |

約20例 |

|

脊椎・脊髄手術 |

約100例 |

手術

当院では外傷に対する手術だけでなく、変形性股関節症や変形性膝関節症などの変性疾患、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症などの脊椎・脊髄疾患、関節鏡を用いた半月板断裂や膝蓋骨脱臼などに対する手術も行なっています。手術に関する詳細な情報や患者様の状態に合わせた治療法など、ご不明点がございましたら、遠慮なくご相談ください。

当院で行なっている主な手術を紹介します。

-

経皮的椎体形成術 Balloon kyphoplasty (BKP)

脊椎圧迫骨折はご高齢で骨が弱くなった方に起こりやすい骨折です。重いものを持ったり、尻餅をついたり、勢いよく座った後などに起きることがあります。BKPはこの脊椎圧迫骨折に対する手術です。

従来は安静臥床による保存療法が一般的でしたが、機能回復までに時間がかかり、入院が長期にわたること、脊椎の潰れが進み円背(猫背)になってしまうなどが問題点でした。

一方、この手術は約5mmの小さな切開2つで行うことができ、侵襲が少なく、手術自体も30~45分で終わります。翌日からはコルセットを装着し、離床が可能であり、速やかな痛みの改善が期待できます。県内でも症例数が多くであり、ご相談いただければ丁寧に対応いたします。

なお、圧迫骨折を一度起こしてしまうと別の箇所での圧迫骨折が起こりやすくなるため、骨粗鬆症の検査・治療も同時に行います。

詳しくは骨折リエゾンサービスチーム(FLSチーム)をご覧ください。

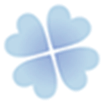

座った状態では矢印の椎体が、寝た状態の時に比べて少し潰れているのがわかります。

MRIではこの椎体に信号変化をみとめます。

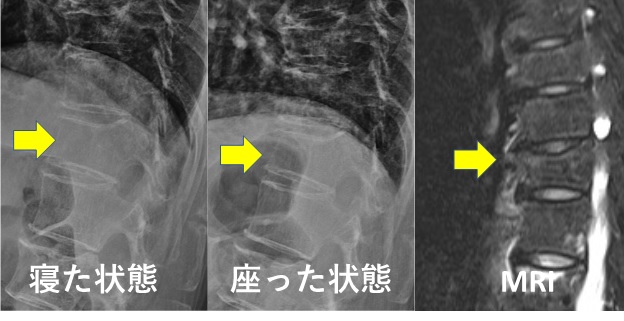

BKP後のレントゲン写真(左)とCT画像(右)です。セメントが写っています。

-

顕微鏡下椎間板摘出術、ヘルニコア

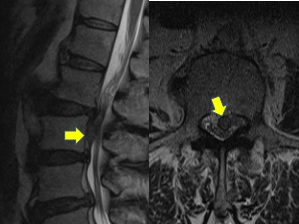

下肢の痛み、痺れの原因がMRIなどの検査でヘルニアであることがわかった場合、内服薬や注射などを用いてできるだけ手術をしない方法を取ります。しかし、痛みが強い場合やなかなか改善しない場合は手術を行うことになります。当院では症例に応じて、顕微鏡を用いたヘルニア摘出術や椎間板内酵素注入療法(ヘルニコア®︎注入)を行い、低侵襲手術に努めています。

MRIで病変を確認し、必要に応じて神経根ブロックで確定診断をつけてから手術に臨みます。顕微鏡下椎間板摘出術の様子(右)

-

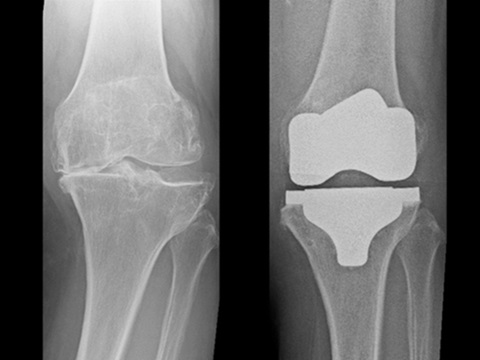

変形性膝関節症に対する手術

膝の痛みの原因の一つに膝関節の変形(変形性膝関節症)があります。多くは長年膝を使ってきた事によりますが、事故や怪我などによる膝関節のクッションの役割をする半月板や軟骨、膝の靭帯の損傷が引き金となる場合もあります。基本的にはヒアルロン酸注射やリハビリテーションを用いた保存治療を行います。しかし、痛みが続く場合には、変形の程度や患者さんの生活状況などによって、当院では下記のような手術を行っています。

「高位脛骨骨切り術(HTO:High Tibial Osteotomy)」

対象となる方

変形があまり強くない方

放っておくとどんどん変形が進み、将来的に人工関節置換術を行わないといけなくなりそうな方

長期入院できる方

メリット

自分の関節が温存できる

スポーツをしても良い

デメリット

リハビリに時間がかかる

骨が癒合したら金属を抜く手術をする必要がある

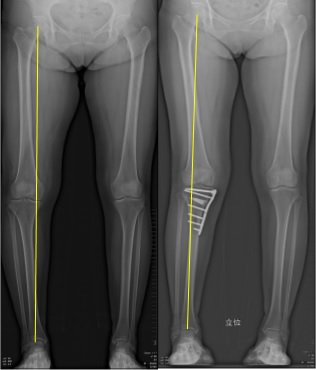

股関節の中心と足首の中心を結んだ体重の通る線が、膝関節の中央よりも内側によっている方は、膝関節の内側だけに負担が集中しています(いわゆるO脚)。ここのような方は、クッションの役割をする半月板の損傷などをきっかけに、内側の軟骨がすり減り、変形が進みやすいことが知られています。足の装具(足底板)やヒアルロン酸注射などによる保存療法を行なうこともありますが、患者さんと相談して下記の図のように、骨を切り、下肢全体の並びを整え、体重のかかる位置をずらします。人工関節を使用しないため、自分の関節が温存出来ることが最大の特徴でありメリットです。骨が癒合したら金属の板を抜去します。(術後約1~2年後)

股関節と足関節の中心を結んだ線(荷重軸)

術前は膝関節の内側を通っています(左)。

術後は膝関節の外側を通るようになっており、内側の負担が減り、痛みが改善します。(右)

「単顆人工膝関節置換術(UKA:Unicompartmental Knee Arthroplasty)」

対象となる方

片側(多くが内側)の変形のみの方

早く痛みを取りたい方

あまり激しい運動をしない方

メリット

侵襲がそれほど大きくなく、痛みが引くのが早い。

デメリット

激しい運動はしない方が良い

膝関節の一部(内側または外側)のみを人工関節で置き換える手術方法です。膝関節の変形が局所的である場合に適しており、対象となる方は高位脛骨骨切り術(HTO)とほぼ同じですが、より進んだ変形にまで対応できます。年齢や活動量、ご本人の希望によってHTOを行うかUKAを行うか決定します。手術後の回復期間が短く、入院期間が術後3~4週間程度と短くて済むことが特徴です。

「人工膝関節置換術(TKA:Total Knee Arthroplasty)」

TKAは、膝関節全体を人工関節で置き換える手術方法であり、膝関節の変形が進行している場合に適しています。痛みや歩行能力が改善するだけでなく、見た目の変形も改善するため、「足がまっすぐになった」と喜ばれる患者さんも多いです。

UKAに比べると侵襲が大きいため、入院期間は1~2ヶ月程となります。手術後の痛みや不安定感の改善が期待できる一方、手術には大きな切開が必要であり、UKAに比べるとややリハビリ期間が長く、手術後のリスクもUKAよりも高めとされています。

HTOやUKAよりも変形が強い方が対象です。

股関節と足関節の中心を結んだ線(荷重軸)

術前は膝関節の内側を通っています(左)

術後は膝関節の中央を通るようになっており、見た目にも足がまっすぐになります。(右)

「人工股関節置換術(THA:Total Hip Arthroplasty)」

THAは、股関節全体を人工関節で置き換える手術方法であり、股関節の変形が進行している場合に適しています。痛みや歩行能力が改善するため患者さんの満足度の高い手術です。入院期間は1~2ヶ月ほどとなります。

骨粗鬆症治療

転倒や尻餅をついた際に大腿骨や脊椎、上腕骨、手関節などの骨折を受傷された方は、骨が弱い状態=骨粗鬆症である可能性があります。軽微な外傷で受傷する骨折を脆弱性骨折と呼び、そのような骨折を受傷された患者さんには積極的に骨粗鬆症の検査(骨密度や採血)、治療を行なっています。脆弱性骨折を起こした方は、また骨折を起こしやすいことが知られています。

骨粗鬆症薬には様々な薬剤があり、医師、薬剤師、看護師、栄養士、理学療法士からなる当院のFLSチームがひとり一人の患者さんに適した治療を提案させていただきます。また、骨粗鬆症治療は長期にわたるため、途中で来院されず自己中断されたりするケースもあります。なるべく続けていただくために、ご自宅近くのかかりつけの先生に骨粗鬆症治療の継続を依頼し、年に1、2回の骨密度検査に当院へ来院していただくことも可能です。

詳しくは骨折リエゾンサービスチーム(FLSチーム)をご覧ください。

APS療法・PRP療法(再生医療)

当院では下記再生医療を提供しています。※保険診療適応外のため自費診療となります。

-

変形性ひざ関節症”に対する再生医療「APS療法」

【変形性膝関節症に対する多血小板血漿抽出液(APS)関節内投与療法(第2種)】

費用:330,000円(税込)※

-

“筋肉・アキレス腱炎・靭帯損傷”に対する再生医療「PRP療法」

【多血小板血漿(PRP)を用いた整形外科領域(関節腔内への投与を除く)の治療(第3種)】

費用:110,000円(税込)※

当院での再生医療(PRP療法・APS療法)について

現在の再生医療(PRP治療やAPS治療)は、根本的な治療ではありません。

PRP療法やAPS療法を含む再生医療は根本治療ではなく、サポート的な治療法です。この方法は、人間が本来持っている自然治癒力を活用します。手術をすぐには行えない方や、従来の保存療法では痛みが軽減しなかった方に適しています。しかし、PRP療法に期待しすぎて、手術の適切な時期を逃してしまってはいけないとも考えています。当院の手術経験を生かし、手術の方が適していると考えた場合はその必要性についても説明させていただきます。

PRP(Platelet-Rich Plasma:多血小板血漿)療法について

PRP療法は、患者自身の血液から特別な処理を経て血小板を濃縮し、得られる多血小板血漿を使用する治療法です。この血小板血漿には、組織の修復と再生を促進する多数の成長因子が含まれており、患部に直接注射することで、治癒が難しい部位の修復を助けることが期待されます。当院では、GPS III®システム(ジンマーバイオメット社製)を使用して、患者さんの血液から高白血球多血小板血漿(LR-PRP)を分離・抽出します。特に腱や靱帯の慢性的な痛みや損傷を持つ方を対象として投与しています。この治療は自己の血液を使用するため、副作用のリスクが非常に低く、安全性が高く、日帰りでの治療が可能です。

海外でも、特にスポーツ選手の間で広く採用されており、多くのメジャーリーガーが本治療を受けたことで知られています。日本においても、近年、リハビリだけでは改善が見られない症状に対して効果が認められており、幅広い患者に利用されています。

APS(Autologous Protein Solution:自己タンパク質溶液)療法について

人の血液には、炎症性サイトカインと呼ばれるタンパク質が含まれています。これらは関節内の炎症を引き起こし、軟骨を破壊する可能性があります。また同時に、この炎症性サイトカインの活性を抑えるタンパク質も存在します。人の血液には、炎症性サイトカインと呼ばれるタンパク質が含まれています。これらは関節内の炎症を引き起こし、軟骨を破壊する可能性があります。また同時に、この炎症性サイトカインの活性を抑えるタンパク質も存在します。

APS治療は、PRP治療と同様の治療の一種ですが、PRPよりも血液中の炎症を抑えるタンパク質と血小板中の成長因子をより高濃度で抽出し、これを注射する方法です。特に変形性膝関節症の方に有効であり、ヒアルロン酸注射では効果が薄れてきたものの、まだ人工関節手術が必要でない方に適しています。ただし、すり減った膝の軟骨を再生させるわけではありません。

APS治療の利点は、日帰りで処置が可能であり、処置後すぐに日常生活に戻れることです。しかし、この治療は痛みの一時的な緩和には効果的ですが、根本的な原因の除去や長期的な改善を目指す場合には、手術治療を推奨することがあります。ご自身の症状やライフスタイルに合った最適な治療法については、お気軽にご相談ください。患者さんひとり一人の状態に合わせて、適切な治療法をご提案いたします。

お問い合わせ先

まずは整形外科外来までお気軽にご相談ください。

なお、初診でPRP・APS療法は行いません。 問診、身体診察、画像検査などからPRP・ASP療法の適応があるかを確認し、ご納得いただいてから改めて治療の予約をとります。