心臓血管外科

身体に優しい心臓血管治療に取り組んでいます

日本人の死亡原因の第2位は心疾患です。当科は、虚血性心疾患(心筋梗塞や狭心症など)や弁膜症(心臓弁膜症など)、大動脈疾患(大動脈瘤など)、末梢血管疾患(下肢静脈瘤など)を主に、320列CTなどの高性能診断装置を用いて診断、院内の各診療科や心臓血管センター金沢循環器病院と連携して治療を行っています。

対象疾患

当科は心臓や胸部、腹部大動脈疾患で手術治療の必要な患者さん、末梢動脈疾患などで間欠性跛行(歩行にて下肢に痛みが出て、休憩すると痛みが無くなる)のある患者さん、下肢静脈瘤でだるさや痛み、こむら返り等の症状のある患者さんが対象となります。

| 虚血性心疾患 |

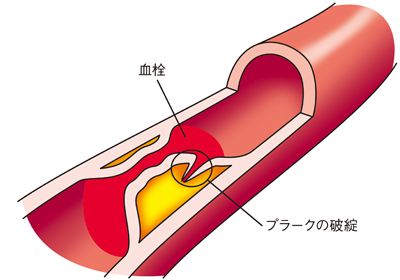

心筋梗塞 心臓の筋肉「心筋」は、その表面に張り巡らされている血管「冠動脈」から酸素や栄養が送られています。この冠動脈が動脈硬化等で詰まってしまい、心筋に血液が行き渡らないため、心筋が壊死してしまう病気が「心筋梗塞」です。心筋梗塞を起こした心筋は収縮できなくなり、心臓の機能が低下します。冠動脈の根本近くまで詰まってしまうと心筋の広い範囲が壊死を来し、生命に関わる状態となってしまいます。心筋梗塞となった場合、一刻も早く冠動脈の血流を再開させることが必要になります。 心筋梗塞が起こった場合、胸部に激痛を認め、重篤な場合はショック状態となることもあります。

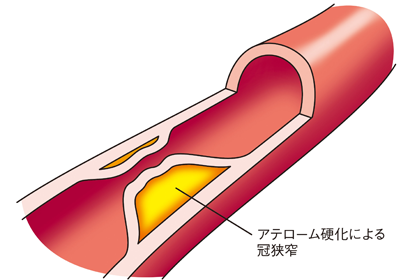

狭心症 冠動脈が狭くなって、心筋に十分な血液が行き渡らない状態を狭心症と言います。心臓に必要な栄養と酸素が乏しくなり、うまく動かなくなります。 このとき「胸が締め付けられる」「冷や汗が出る」といった症状を来します。これを狭心症の発作といいます。完全に詰まっている状態ではないため、血流が増加すれば心筋は元の状態に改善します。

労作性狭心症 狭心症の中で階段や坂道を上ったとき、走ったり、興奮したりして、心臓に負担がかかったときに発作が起きるものを労作性狭心症と呼びます。冠動脈が動脈硬化によって狭くなることが原因と考えられています。 安静狭心症 夜中に寝ているときや静かにしているときに突然、胸部症状を認めるものを安静狭心症と呼びます。冠動脈が痙攣(攣縮と呼びます)を起こして一時的に血管が狭くなる状態のときに発作が起きると考えられています。 不安定性狭心症 狭心症の発作が頻回に起きている場合は、急性心筋梗塞になりかかっていると考えられます。このような状態を不安定狭心症と呼びます。一刻も早く治療を行う必要があります。 |

|---|---|

| 弁膜症 |

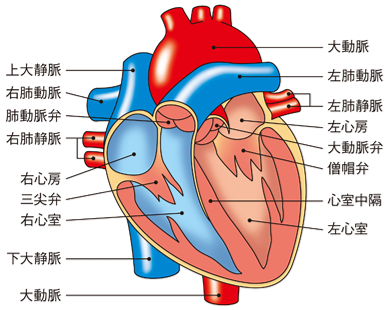

心臓には大動脈弁、僧帽弁、肺動脈弁、三尖弁の4つの弁があり、それぞれが開閉することにより心臓のポンプ機能が可能となっています。 心臓弁膜症とは、この弁のいずれか、若しくは複数の弁が開きにくくなったり(狭窄症)、閉まり方が悪くなったり(閉鎖不全症)する病気です。 必ずしもひとつの弁だけが障害を受けるとは限らず複数の弁が障害を受ける場合も多く、また狭窄症閉鎖不全症が合併する場合も多くみられます。

弁の動きが悪くなると、結果として心臓のポンプ機能が悪くなり、体全体に十分な血液を送り出せないようになり、倦怠感や息苦しさなどを認め、足がむくんできたりすることがあります。 心臓弁膜症 大動脈弁狭窄症 全身に血液を送る大動脈側の大動脈弁が狭窄する心臓弁膜症です。 大動脈弁閉鎖不全症 大動脈弁の閉じる力が弱まったことで血液が逆流しやすくなるものです。 僧房弁狭窄症 肺から酸素を取り込んだ血液の逆流を防ぐ僧帽弁が狭窄を起こす心臓弁膜症です。 僧房弁閉鎖不全症 僧帽弁が閉じにくくなることで肺静脈へ逆流しやすくなる病気です。 |

| 大動脈疾患 |

動脈は心臓から全身に血液を送るための血管です。その大動脈が様々な原因で”コブ”ができるように太くなってしまうものを大動脈瘤といいます。正常の太さの2倍近くまで拡大すると破裂の危険性が高まり、破裂してしまうと半数以上の方が突然死してしまいます。破裂しない限り症状はほとんど認めないため、”サイレントキラー”と呼ばれることもあります。大動脈瘤はできた場所により胸部と腹部に分けられます。また、その病態によって真性、解離性に区分けされます。 大動脈瘤 真性大動脈瘤 動脈は、内膜、中膜、外膜の3層によってできている厚い血管ですが、その形状を保ったまま拡大しているものを真性大動脈瘤といいます。拡大してもほどんど症状がなく、検診などで偶然発見されることもあります。破裂した場合、胸部、背部に激痛を認め、そのまま突然死することも多い病気です。 解離性大動脈瘤 高血圧などで血管壁が圧に耐えられなくなり、突然内膜及び中膜の一部が裂け(解離)、動脈が拡大する病気です。発症と同時に胸背部の激痛が認められ、外膜まで避けると破裂状態となりそのまま心停止することもあります。特に心臓に近い大動脈(上行大動脈)が解離を来した場合、救命のためにほぼ全例緊急手術が必要となります。 腹部大動脈瘤 主におへそ付近の大動脈(腹部大動脈)が膨らむものを腹部大動脈瘤と言います。ほとんど症状は認めませんが、おへその付近に拍動性の腫瘤を触知することが多く、腹部の検診などで偶然発見されることの多い病気です。 |

| 末梢血管疾患 |

動脈硬化等によって動脈内腔が狭くなったり、あるいは詰まったりして循環障害を起こす病気(閉塞性動脈疾患)です。年齢とともに増えていき、70歳以上の人は15~20%がこの病気にかかっていると言われています。この病気は特に喫煙習慣のある人は糖尿病の方、慢性透析を行っている方に多くみられます。 下肢静脈瘤 妊娠を繰り返した婦人、立ち仕事を続けた人、足に力を入れる仕事をした人などで、足の皮膚の近くをはしる静脈が膨れて浮き上がってくる状態です。静脈血の逆流により生じる病気で、皮下に蛇のような蛇行する血管が浮き出ていることが多く、ひどくなると足がむくんだり、こむら返りを起こしたりします。

|